HOME > 教育の現場から > Vol.198 「箱ひげ図」が教えてくれる算数・数学で問われる資質の変化

Vol.198 「箱ひげ図」が教えてくれる算数・数学で問われる資質の変化

いきなりですが、みなさまは「箱ひげ図」「四分位数」という用語をご存じでしょうか。2012年から高1の教科書に突然登場したものなので、私を含めて保護者世代が習っていないのは当たり前なのですが、これらは登場からわずか10年ほどで中学校の教科書に引っ越してしまいました。「よくわからない正体不明の用語が急に重要視されて、子どもの教科書に載っている」状況が生じている背景と、保護者が理解してお子さまに伝えるべき内容についてご紹介していきます。

「箱ひげ図」ってなんですか?

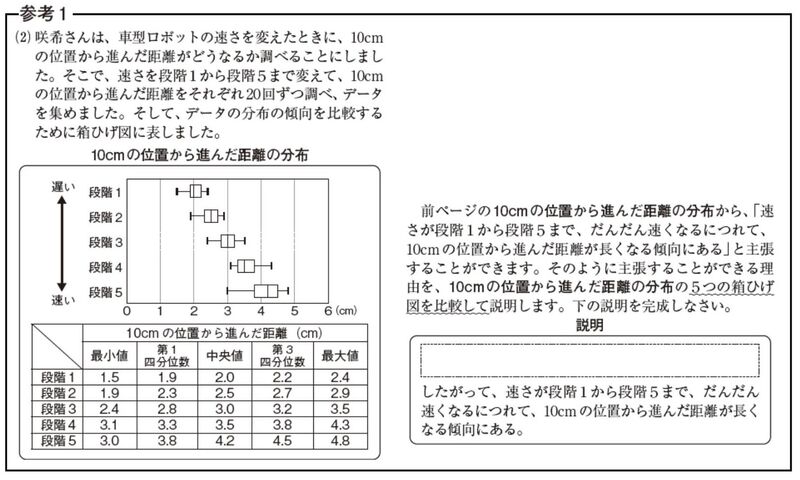

まずは【参考1】をご覧ください。令和6年度全国学力・学習状況調査の中3数学で出題された問題です。数学の授業ではないので細かい説明は省きますが、箱の左右に伸びた線をひげに見立てて「箱ひげ図」と呼びます。また、表の中に「第1四分位数」「中央値」「第3四分位数」という用語も登場しています。「四分位数ってなに?」という方であっても、中央値はかつて「メジアン」と呼ばれていたので聞きおぼえがあるかもしれません。ちなみに、中央値は現在では小学生で学習する内容です。

ポイントは、これらが「データを視覚化するツール」であるということです。複数の情報を比較する際に用いられ、【参考1】のようにこの図から読み取れる傾向や特徴を考えさせるものが出題されており、社会人になった際に求められるスキル養成のシミュレーションとして学習内容が位置付けられていることを覚えておいてください。「受験が終わったらもう使わない」という知識やテクニックを懸命に暗記したり練習したりした、我々が子どもの頃のような学習とは一線を画していることがおわかりいただけることでしょう。

こうした変化は、中学校の教科書では2021年度から現れています。「資料の活用」という項目が「データの活用」に変わり、高1の教科書に載っていた「箱ひげ図」を中2で学習することになったのです。

なお、【参考1】の正答率は26.4%と全国学力・学習状況調査の中では大変低くなっていて、多くの中学生が「習っただけで、その読み方や使い方を理解できていない」状態にあることが浮かび上がってきます。

もちろん小学校の学習内容にも変化が!

中学校の教科書に「箱ひげ図」が登場したタイミング、コロナ禍であまり話題にならなかった中で施行された新しい学習指導要領によって、中学校だけでなく小・中・高と一貫して算数・数学では「データの活用」が重視され、小学1年生から少しずつ「データの読み方、データの活用の仕方」を学ぶ仕組みができあがっています。従来中学校で学んでいた「中央値(メジアン)」「最頻値(モード)」という用語とその扱い方は、現在小6で学習しています。平均を小5で学びますから、小6では平均値と中央値の使い分けまで学習します(これは、2010年代に公立高校入試でよく出題されていました)。

具体的に、私が授業で説明する際の「平均所得」でご紹介します。10人の平均所得を扱う際に、400万円前後が9人いて残りの1人が大谷翔平選手だったとしたら、10人の平均所得はとんでもなく大きくはねあがってしまいます。こうした場合には「平均所得」をもって10人の状況を語ることにあまり意味がありませんから、1人だけ突出している数値は「外れ値」として中央値に注目する必要があります。私自身、外れ値を意識するようになったのは仕事上(新規企画立案の際など)であって、小中学生の頃には聞いたことも意識したこともありませんでした。それを今は小学生が学習することになっています。「宿題でわからないところがあるのだけれど……」とお子さまに相談されたら、みなさまはどのように説明されますか?

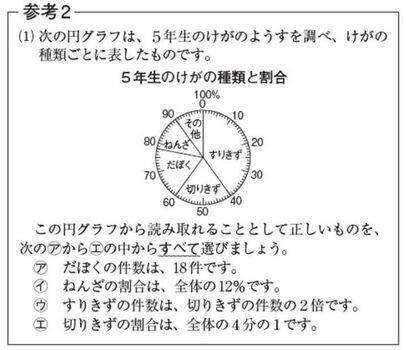

次に、従来から小学生で学習していた棒グラフや折れ線グラフ、円グラフなどは、その読み取りと計算だけではなく、それぞれのグラフのメリット・デメリットも学んでいます。【参考2】をご覧ください。

これは令和5年度埼玉県学力・学習状況調査で出題された問題ですが、正答率は30.4%と低く、まだまだグラフを読みこなすリテラシーが身についていないことがはっきりしています。一番選んではいけないのが㋐で、円グラフは全体(調査件数)がわからないときは、各部分の割合を見たり部分同士の割合を比べたりすることはできるけれど、実際の件数を求めることはできないことを知っておく必要があるからです。なお、今回の令和6年度全国学力・学習状況調査の小学校算数では、折れ線グラフを用いた同様の出題がありましたが、正答率は44.2%とやはり低くなっています。

「データの活用」問題発見や問題解決そして意思決定のツール

前述のとおり、小中学生は各学年で少しずつ「データの扱い方」を学びますが、登場するのは2学期~3学期、つまりこれからです。お子さまの過去の学習履歴と理解度を親子で一緒に学んでおくだけでも今年度の学習内容の理解が深まることでしょう。その際、我々保護者が注意すべきは「解き方」「正解が出せるかどうか」だけではありません。我々が学んだ教科書では学習しなかった「データの活用」が、どうしてこの時代に必要なのかをしっかりとお子さまに伝えることです。

情報通信技術の急激な進展によって誰もが大量の情報に接するようになった現在、会社の経営はもちろん、渋滞情報や急変する天候の予測、あるいはプロ野球変動チケット代金に至るまで「データの収集・分析・活用」が重視され、データを扱える人材(データサイエンティスト)の育成が急務となっています。具体的に必要とされるスキルは「収集したデータから価値を創出し、課題に対する解決策やアイデアを出す」ことにありますから、お子さまが現在学習する内容の1つ1つが将来の仕事内容に直結することになります。「こんなこと勉強して、将来なんの役に立つの?」と聞かれたときにしっかりと返答できるようにしておきたいところです。

こうしたスキルはある日突然身につくものではなく、学校教育の段階から土台となる知識や経験を少しずつ積み重ねておきたいからこそ、教科書に登場しているわけです。

中3では「箱ひげ図」のデータを読みこなして「問いに対する自身の判断理由」を述べることが求められているのですから、そこから逆算すれば小6では円グラフや折れ線グラフのデータを読みこなして、数値を根拠として示しながら自身の考えを表現する練習は必要ですし、一定のレベルに到達しておきたいところです。

我々が子どもの頃は「計算して平均値が出せればOK」だったのですが、現在の子どもたちには「自分でデータを読み込んで分析し吟味する」ことが求められています。算数・数学でありながら説明能力つまり国語力も必要となります。作文講座で「自分の考えを言葉で表現する」ことに慣れている子にとっては楽しい単元となることでしょう。単に「テストでいい点を取るため」の学習に終始せず、将来を見通して親子で「データの活用」と向き合ってください。

出典:参考1『令和6年度 全国学力・学習状況調査』https://www.nier.go.jp/24chousa/pdf/24kaisetsu_chuu_suugaku.pdf

参考2『令和5 年度 埼玉県学力・学習状況調査報告書』https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/248675/r5_006_5syou.pdf

vol.198 ブンブンどりむ 保護者向け情報誌「ぱぁとなぁ」2024年10月号掲載