HOME > 教育の現場から > Vol.201 30年前の保護者が回答した「21世紀の大学進学像」を振り返ってみる

Vol.201 30年前の保護者が回答した「21世紀の大学進学像」を振り返ってみる

いま私の手元に、1992年に調査が行われた「親たちが考える2000年の教育像」という資料があります。これは、「西暦2000年に高校進学・大学進学・就職を迎えるお子さまをお持ちの保護者」を対象に教育や受験に関する意識をたずねたものです。1992年当時の小学生保護者は2000年あるいはその先の「子どもの将来の進路選択をとりまく環境の変化」にどのような認識を抱いていたのでしょうか。

この30年あまりの変化を一番知っているみなさまであればこそ、現在と比較して変わったもの・変わらないものを、この資料からしっかり把握できることでしょう。ちょっとだけタイムスリップしてみませんか。

平成初期の小学生保護者が考える「21世紀の大学進学とその後」

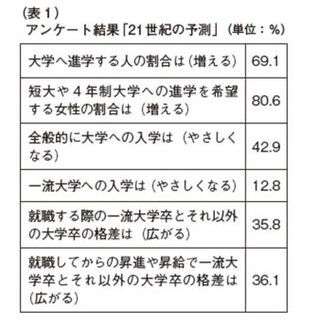

ここでは、「子どもの将来の進路選択」とくに大学受験に関連する質問項目に対して、当時の保護者がどのような回答を残しているのか確認していきます。(表1)

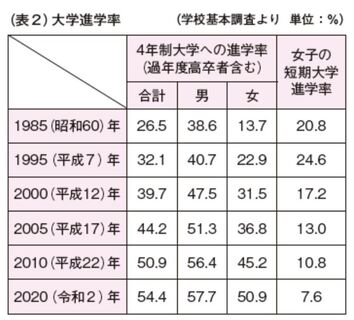

いかがでしょうか。2000年当時あるいは現在と照らし合わせて、当時の保護者たちの認識は合っていたでしょうか、それともずれていたのでしょうか。答え合わせとして、この調査が行われた当時と近年の大学進学率の違いを確認しておきましょう。

90年代に最も変わった数値は「女子学生の4年制大学進学率」です。女子学生の4年制大学進学率が初めて20%を超えたのは1994年(平成6年)、初めて30%を超えたのは2000年(平成12年)、初めて40%を超えたのは2007年(平成19年)と、著しいペースで上昇していったことがわかります。

この点については、(表1)の上段2項目の数値を見ても予見どおりといえるでしょう。

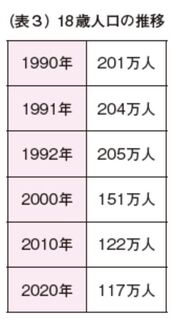

次に、(表1)の上から3段目4段目「大学への入学難度」はどうだったでしょうか。この調査が行われた1992年当時は、(表3)のように18歳が200万人以上いたという1点だけを見ても大学入学へのハードルは高かったことが想像されます。共通一次試験がセンター試験にリニューアルされ私立大学の参入が始まったことで受験機会が増え、国私立ともに受験科目が減少傾向に入っていったのはこの調査の前後からです。

次に、質問当時と現在を比較すると、入学難度もさることながら受験方法・受験機会の変化は避けて通れません。総合型選抜(旧AO入試)、学校推薦型選抜(公募推薦・指定校推薦・自己推薦)を利用する受験方法は、私立大学を中心に一般的になっており、この制度を用いた場合には、ある調査では第1志望の大学への合格率が86.6%(2022年春)と非常に高くなっているのです。この制度は有名私立大学でも採用が増えていて、例えば早稲田大学は、コロナ禍前の段階で募集定員全体に占める割合を一般入試と逆転させて、総合型選抜を経た入学者を6割まで引き上げる目標を掲げていました。

この影響は、受験時期にも変化を与えています。総合型・学校推薦型選抜は早いと9月頃から選考が始まり、多くは年内で終了します。総合型・学校推薦型選抜を利用する受験生が増えれば増えるほど、「年内入試で合格を決めた」受験生の割合は増えるわけで、ある調査では2022年春の年内入試合格による進学者は47.0%と、ついに年明け入試(一般入試)に肉薄しているのです。男女別に見ると、女子ではこの段階ですでに年内入試で合格を決めて受験を終了するほうが多数派になっていることを知っておきましょう。

こうした世の中の変化をご紹介したうえで、みなさまに一つ質問を投げかけたいと思います。みなさまはどちらを選びますか。

質問「あまり有名でない大学にならば、確実に入学できる推薦をもらえそうです。しかし、他の大学を受けるとその推薦は取り消されます。そのときあなたは、どちらをお子さまに薦めますか」

回答「1、推薦をもらうようにする」「2、他の大学に挑戦させる」

これは、30年前の質問項目にあったものです。「3、子どもに決めさせる」という選択肢がないことも時代を反映している気がします。

当時の保護者の回答状況は、「1」を選んだ割合が28.6%(男子保護者24.9%、女子保護者32.4%)、「2」を選んだ割合が63.7%(男子保護者68.4%、女子保護者59.1%)と圧倒的に「2」が多くなっています。それでいて、就職する際、就職した後の「大学名」による格差はそれほど高く見積もっていない(表1の5段目6段目参照)のですから、当時話題になった「一芸入試」のイメージに引っ張られて、単純に「推薦入試なんて受験じゃない!」と考える人が多かったのでしょう、現在の受験生動向とは離れていることがわかります。

ところが、30年経った現在でも、言い方を変えれば21世紀の4分の1が経過しようとする現在でも、いまだに総合型選抜を低くみる保護者や高校の先生がいらっしゃると予備校の先生から聞かされる機会が多々あります。

みなさまが「1」「2」のどちらを選ぶかは自由ですが、少なくともお子さまが大学入試を迎える頃に「時計の針が逆回転して、大学入試の動向が30年前に戻る」ことは考えにくい状況であることを知っておいてください。大学・学部の選び方にも多様化が進み、時代の変遷とともに学ぶ内容も変わっているので、偏差値の高低で進学先を決める受験生は30年前よりは確実に減っています。「自分の学びたいことを優先する」という主体的理由で進学先を選ぶ18歳は、30年前より現在のほうが圧倒的に多いはずです。近い将来、年内入試終了組のほうが多数派になっていることでしょう。

「有名な大学に進学する」「有名企業に就職する」ことが最善とされていた時代の進路選択の結果がどうだったのか、十人十色とはいえ何となく答え合わせができる程度には時間が経過しました。90年代から現在までの30年間よりも、これからの30年間のほうが世の中の変化のスピードが速く、想像しがたいことは間違いありません。これからの未来を進むお子さまのサポートに際して、我々大人も情報を日々アップデートしていきたいですね。

vol.201 ブンブンどりむ 保護者向け情報誌「ぱぁとなぁ」2025年1月号掲載