HOME > 教育の現場から > Vol.203 小学生の保護者だからこそ知っておきたい「大学生の進路・就職」のいま

Vol.203 小学生の保護者だからこそ知っておきたい「大学生の進路・就職」のいま

お子さまが成長してきたこの10年余りの期間でも、コロナ禍を経て世の中は大きく様変わりしました。これからの10年間は、現在小学生のお子さまを大学生あるいは社会人として自立させていきます。「うちの子が大学生?社会人?まだまだ先のことね」と思われる方が多いはずですが、今回は「令和5年度一橋大学学生生活実態調査報告書」のデータを、お子さまが大学生になった・就職活動をしている未来を想像しながら読み進めてください。

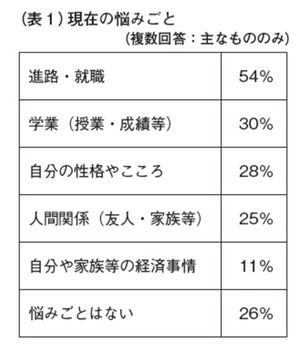

大学生活(悩みや不安)について

「進路・就職等」で悩む人が最も多く全体のおよそ半数に達しています。同時期に実施された他大学の調査結果にもいくつか目を通しましたが、一橋大学の学生によるこの数値は少々高めとなっています。

ただし、今回の調査対象者の回答では「就職希望78%」「(一橋大学の)大学院進学希望26%」「(他大学の)大学院進学希望10%」となっていることから、就職か進学か」で悩んでいる学生が一定数いることを含んでいます。注目すべきは「自分の性格やこころ」で、同大学の2009年の調査では42%でしたが15年の月日を経て明らかに値が減少しています。これは良い傾向だと思います。

卒業後の進路(職業選択)について

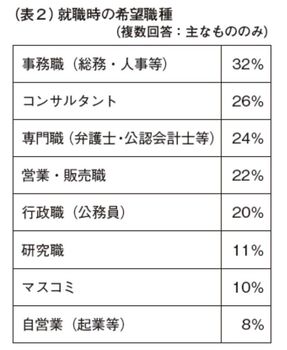

ここからは、大学生の「進路・就職」に対する考え方を深く見ていきましょう。私も10年前はいち保護者として「はたしてちゃんと就職できるのか」に始まり、就職活動の方法や志望する会社あるいは業界の将来性に至るまで、心配が尽きることはありませんでした。そのとき「自分自身の経験や価値観を子どもに押しつけない」ことは、かなり気をつけたつもりです。受験でも就職でも、親が当事者だった当時の価値観をそのままあてはめようとすれば親子間でトラブルが起こります。例えば「卒業後の希望職種」一つをとっても、30年前どころか10年前と比べても様変わりしているのですから。

我々保護者世代が学生だった頃に雑誌や新聞で取り上げられていた「大学生の希望職種」を思い出しながら(表2)をご覧ください。当時と明らかに違っているのは「コンサルタント」の人気です。いわゆる外資系コンサル会社は大学生の就職先として高い人気があり、有名大学の就職先ランキングの上位に名前が並ぶようになりました。この傾向はコロナ禍前の数年、つまり大学生の就職事情がバブル期並みの売り手市場になった時期から急激にみられるようになった記憶があります。

その背景を様々な人に尋ねてみると、皆が口を揃えて「転職を前提としてキャリア設計をする時代だから」と語ってくれます。昭和型のキャリア積み上げ(下積みを経て徐々に経験値を得る)は時間がかかるので自分が転職を考えるときに評価してもらえる実績を示せません。その点、コンサルタントの仕事は専門領域を絞らず、早くから幅広いスキルを蓄積でき、成長の機会が多いということです。

人手不足や少子化といった事情から「学生の売り手市場」が続くかぎり、企業でも官庁でも教育現場でも「選ばれる側」であるという自覚がないと学生に注目してもらえなくなるでしょう。

もう一つ、時代の流れを感じさせるのが「自営業(起業等)」を8%もの学生が視野に入れていることです。これから10年後、みなさまのお子さまが就職を考える年代になる頃には、この値はどのくらい上昇していくのか大変興味があります。

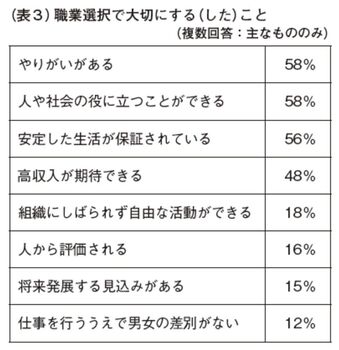

次に、大学生が職業選択の際に重視することを見てみましょう。(表3)をご覧ください。

ここでは「やりがいがある」という項目に注目します。他の項目は「人や社会の役に立つ」「安定した生活」「高収入」「自由な活動」など具体的なのですが、お子さまから「やりがいって何?」と質問されたらみなさまはどのように回答しますか。

これの難しさは「尺度が人によって違う」ことになります。例えば算数の勉強一つをとっても、同じことをやっているのに「楽しい!」と思える子も「つまらない!」と思う子ももちろん存在します。これは水泳でも料理でも何にでも言えることですが、「やりがい」は周りが与えるだけでは根付くものではありません。逆に、周りからみればどんなにくだらないことであっても、本人が時を忘れて取り組んでいるならば、そこには「やりがい」が存在します。

つまり、周りからやらされて「イヤイヤ動く」のではなく自分の意志で行動を起こし、その結果に「よくできた!」「もっとうまくなりたい!」など自分の心が揺さぶられたときに初めて「やりがい」が生まれるのだろうと私は思います。

おそらく現在の小学生の多くが、現在の大学生と同様に将来職業選択の際に「やりがい」を求めることでしょう。とするならば、我々保護者の役割は、まさに今からでも、

お子さま自身が「やりがいを感じる瞬間」をたくさん、幅広いジャンルで用意し応援すること

しかありません。お子さまがどんなことに「やりがい」を見いだせるのかは、親であっても本人でもわからないのです。親の目線で「ダメだ」と思っても、本人の中では達成感を覚えることだって少なくありません。少なくとも、お子さまが前向きに取り組んでいる限りはダメ出しをせず応援してあげるほうが長続きしますし、それが「経験値を高め続けることが当たり前」という習慣作りの第一歩となるかもしれないのですから。

参考:『令和5年度 一橋大学学生生活実態調査報告書』

https://www.hit-u.ac.jp/shien/campuslife/chosa.html

vol.203 ブンブンどりむ 保護者向け情報誌「ぱぁとなぁ」2025年3月号掲載