HOME > 教育の現場から > Vol.204 公立高校入試の結果分析から考える「英語の準備」

Vol.204 公立高校入試の結果分析から考える「英語の準備」

2020年春から小学校5年・6年で英語が正式な教科となったことに伴い、中学校で学習する英語の内容は小学校との接続を意識したものに変わりました。新しい学習内容の1期生である2020年当時の小6生は昨春(令和6年度)高校入試を終え、すでに各自治体が分析結果を公表しています。今回は、先輩の入試データをもとに、現在の小中学生に求められる「英語の準備」について考えていきます。

2020年春から具体的に何が変わったの?

小学校で英語が教科となった2020年春は、ちょうどコロナ禍に伴う臨時休校のタイミングと重なってしまったこともあって報道などで大きく取り上げられることはありませんでした。そのため、具体的に何が変わったのかご存じない方も多いのではないでしょうか?まずは(表)をご覧ください。

みなさまが中学時代を過ごした時期の語数と比較してみてください。現在の中学生には従来のおよそ2倍の単語数の履修が求められ、文法は、かつて高校範囲とされていた原型不定詞や現在完了進行形、仮定法などが中学教科書に登場し、長文や英作文のテーマも時事的な話題に対して自分の考えを述べるものが増えています。

高校入試の英語で生じた様々な変化

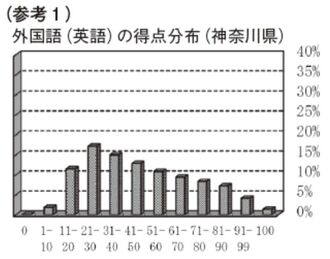

その結果、2024年(令和6年度)春に実施された公立高校入試において全国的に英語で様々な変化が生じました。まずは(参考1)をご覧ください。一般的な入試結果では「正規分布(富士山のような形)」になることが多いのですが、この神奈川県の入試結果では外国語(英語)の得点分布が低得点帯に偏っていることがおわかりいただけるでしょう。また、この年の英語は47.0点が平均だったことが公開されていますが、分布表の最頻値(最も多い人数帯)は100点満点中の20点台であり平均点との差が大きいことも見逃せません。この表を見るだけでも、高校入試で求めている学力が身についていない中学生がとても多いことがうかがえます。関東では群馬県でも同様の分布を示すデータが公表されています。

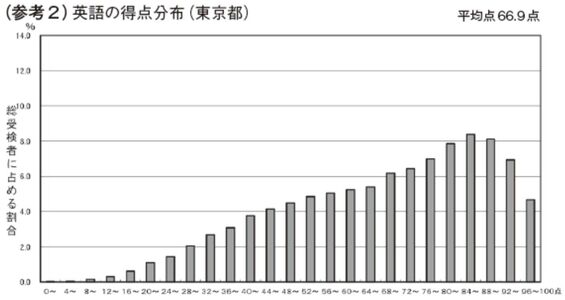

一方、(参考2)で示した東京都、(参考3)の長野県(令和6年度)のように高得点層に分布が偏るケースも見られます。東京都の場合、成績上位者は「自校作成問題」と呼ばれる別の入試問題に挑戦しているにもかかわらず、公表されている平均点(66.9点)はかなり高くなりました。また、分布の最頻値と平均点の差が(参考1)とは逆の開き方をしており、英語では差がつかず戸惑った生徒も多かったと想像できます。

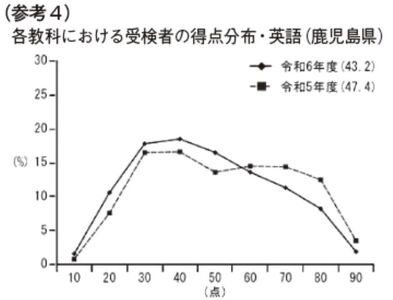

(参考3)の長野県、(参考4)の鹿児島県では、その前年(令和5年度)の入試結果との比較が可能です。長野県は前年が難しかったこともあって、生徒たちはかなり易しくなった印象を持ったことでしょう。一方鹿児島県では長野県とは逆に難化し神奈川県と同じような傾向がみられるようになりました。

すべての都道府県がこのような分布図を公開しているわけではありませんが、お住まいの地域の入試結果をチェックしておけば傾向が見て取れます。

難易度調整が落ち着くまで数年かかります

新学習指導要領にしたがって出題傾向が変わると、公立高校の入試問題は難易度が安定するまでどの地域でも数年を要することを覚えておいてください。現在小学生のお子さまであれば高校入試を迎えるころには難易度も出題傾向も定まってくるはずです。この場合の準備は、もちろん難しい問題が出題されることを前提に進めておく必要があります。

その理由はもちろん「高校入試はゴールではなく通過点」だからです。大学進学率が6割に近づいている昨今、大学入試に挑むことを前提とした準備を求める高校は20年前、30年前に比べて多くなっています。その準備の目安として、特に英語では「大学入学共通テスト(以降共通テスト)」が例に挙がります。

2025年春の共通テスト(英語)では、80分の筆記試験でおよそ5600語を読みこまなければなりませんでした。今後の受験生もおよそ6000 語を念頭に準備を進める必要があります。現在の共通テストでは保護者世代の約2倍、10年前の約1.5倍の分量の英文を読み込む必要があり、これに加えて30分で1600語あまりを聴き取って解答するリスニングもあります。

こうした情報を知っておくと、おそらく公立高校入試の英語も今後ますます分量が多くなっていく(つまり難化する)ことが予想できると思います。(参考1)でご紹介した令和6年度の神奈川県では、リスニングも含めた50分の試験時間でおよそ3600語を読み取らなければなりません。1分あたりに読み込む英文の量は共通テストに臨む大学受験生と同等ですから、ここまでの準備をしていなかった多くの生徒たちが手も足も出ずに終わってしまった様子が分布図からうかがえます。

対応策として、ご家庭では英語学習初期に「書く練習」も重視することをお勧めします。現在の小学校英語は「耳から覚える」が先になっているため「書いて覚える」経験が不足しがちです。中学生以降のペーパーテストでは「正しく書く」ことが求められるため、慣れないまま中学生になってしまうと、早々に定期試験で苦戦することになります。

ご家庭では「ちゃんと覚えなさい!」ではなく、お子さまが覚えてきた単語や表現を親子で一緒に書いたり調べたりすることを、小学生のうちからコツコツと続けることが一番効果的だと私は思います。

【出典】

参考1:『令和6年度 神奈川県公立高等学校入学者選抜学力検査の結果』

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/108397/0322houkoku1.pdf

参考2:『令和6年度 東京都立高等学校入学者選抜学力検査結果に関する調査報告書(6ページから)』

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/survey_4

参考3:『令和6年度 長野県公立高等学校入学者選抜学力検査の結果について』

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/saiyo-nyuushi/shiken/ko/r6/documents/r6kouki_kekka.pdf

参考4:『令和6年度 鹿児島県公立高等学校入学者選抜学力検査結果の概要(4ページから)』

https://www.pref.kagoshima.jp/kyoiku-bunka/school/koukou/nyushi/r5/documents/113340_20240520181129-1.pdf

vol.204 ブンブンどりむ 保護者向け情報誌「ぱぁとなぁ」2025年4月号掲載