HOME > 教育の現場から > Vol.205 誰にでも起こり得る?「中1ギャップ」/「高1クライシス」

Vol.205 誰にでも起こり得る?「中1ギャップ」/「高1クライシス」

みなさんは「中1ギャップ」という言葉をご存じでしょうか。同じような言葉に「小1プロブレム」があり、最近では「高1クライシス(危機)」も登場しています。いずれも新入学から1年くらいの間で子どもたちに生じる様々な不調や不適応を指します。今回は、「中1ギャップ」「高1クライシス」の様々な要因のうち、新中1の学習面を中心に、その原因と対策を考えていきます。

「中1ギャップ」/「高1クライシス」って何?

「中1ギャップ」とは、中学入学をきっかけに生徒が何らかの不適応を起こしてしまう状態を指します。不登校になってしまう場合もあります。小学校から中学校へ進学すると、勉強面や部活、人間関係も含めて生活環境が激変してしまうため、新しい生活へすぐに適応できないことで起こります。

同様の「小1プロブレム」という言葉を耳にされたことがあるかもしれません。小学校に入学した子どもが新生活に順応できず、精神的に不安定になってしまうことを指します。授業中に立ち歩いたり先生の話を聞こうとしなかったりという行動で表面化するといわれています。

さらに近年では「高1クライシス」という言葉も登場しています。高1の場合、退学という結末を迎えてしまうケースも少なくありません。特に進学校に入学した生徒の場合、これまでは成績面で常に上位にいた者たちが集まっていることもあり、自分の思うような結果が残せないことや周りの生徒と自分を比較してしまうことでストレスを感じるケースがあるといいます。

話を「中1ギャップ」に戻します。少々古いデータで恐縮ですが、東京都が新中1生を対象に行った調査結果(表1)をご紹介します。中学入学の前後に抱える最も大きな不安が「学習面」であることが見てとれます。ここで我々大人が注意しておきたいのは、学習面に限って「子どもたちが感じる不安は再燃している(入学9か月後の数値が上昇している)」点なのです。

入学3か月後(夏休み前)の学習面についてもう少し詳しくデータを紹介すると、

・入学前に「不安あり」と答えた生徒の62.7%が、継続して不安を感じている

・入学前に「不安なし」と答えた生徒の24.0%(およそ4分の1)が、新たに不安を感じている

という状況が生じていることを覚えておいてください。

我々保護者が真っ先に心配するのは、おそらく「子どもの友人関係や新生活」であって、それらは中学としての日数を経過することで解消に向かっていくことが(表1)からもわかります。しかし学習面においては、定期試験への取り組み方や勉強と部活との両立などについて、まだ、「自分のスタイル」を確立できないことでしょう。これが「不安」という回答に現れているのでしょう。

「嫌いな教科」からみる学習面の課題を知っておく

ここでは、もう少し具体的に学習面に絞って考えていきます。「中1ギャップ」そして「高1クライシス」においては、学習面の問題点が表面化するのは中学(高校)入学後だったとしても、その原因は小学校(中学校)段階の学習履歴からつながっていることは、かつて中学生高校生を経験された保護者のみなさまであればおわかりいただけると思います。

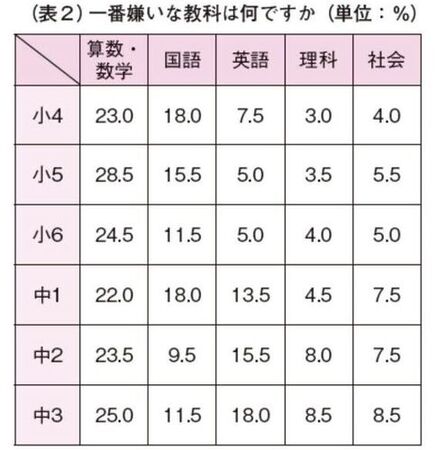

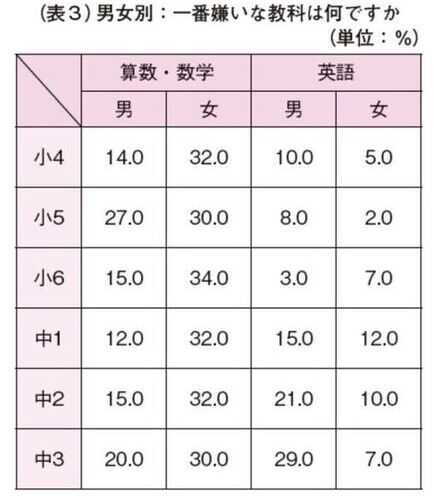

小中学生が感じる「一番嫌いな教科」に関する調査結果をご覧ください。

(表2)で目をひくのは、やはり算数・数学を嫌いと回答する割合の高さでしょう。とくに(表3)では、女子の回答率の高さに驚きます。特に小5→小6では、男子の回答率が約半分に減少している一方、女子は回答率が上昇していることにご注目ください。この差がそのまま中学3年間引き継がれていることがわかりますし、高校に進学した後の学習にも影響を及ぼすであろうことが想像できるはずです。

また、この連載においても何度かご紹介していますが「小学校で学ぶ英語と中学校で学ぶ英語」のギャップにもご注目ください。(表2)からは、小6→中1にかけて英語を最も嫌いと考える生徒が2.7倍に増えていることがわかります。男子に限ればなんと5倍に急上昇しているのです(表3参照)。

中学生の場合、中2中3であっても、普段の家庭学習やテスト対策において「好きな教科からやる、嫌いな教科は後回し」という傾向は強いものがあります。小学生時代から算数が嫌いだった子が、中学入学をきっかけに数学と真正面から取り組む事例は、あったとしても少ないと思ってください。特に中学入学後、本格的に部活が始まって毎日疲れ果てる時期に中学校の勉強もスピードが増していきます。疲れていることを理由に日々の復習を怠ると、もともとの苦手教科であればあるほど授業についていけなくなってしまう状態があっという間にやってくることを覚えておいてください。

「入学9か月後」に学習面の不安が再燃する理由

最後に、もう1度(表1)をご覧ください。前述のように、学習面に限れば「子どもたちが感じる不安は再燃している(入学9か月後の数値が上昇している)」点に注目しなければなりません。入学9か月後といえば冬休み前のことです。夏休みを経て2学期が終わるまでの期間で、保護者が気をつけなければならないことは学習面の「慣れ」、いうまでもなく「(入学当初の)緊張感が薄れてくる」点です。

2学期になると、学習面では1学期の生活や試験結果を前提として「これくらいの準備でなんとかなるだろう」という目安ができているはずです。しかしながら、現実はそんなに甘くありません。新入学から夏休み前までは生徒を迎える側もペースを抑えて授業を進めますし、テストの難度も厳しくすることは少ない(範囲が狭いから)のです。

2学期に成績が下がる要因は、この「緩かった1学期」のペースを基準にして準備することにあります。特に、1学期に「苦手だったはずの教科の成績がまずまずだった」場合には、それによって油断してしまうケースが多く見受けられるのです。

もちろん、この状況は新中1のみならず新高1にもあてはまります。中学生高校生はとにかく毎日忙しいので、テスト前の準備失敗や日々の学習の遅れが生じがちです。我々保護者がその結果だけを見て叱責すると状況は好転しません。お子さまが困っているようであればご自身の経験(失敗談も含めて)あるいは原因分析や準備の質を変えるなどの具体的なアドバイスをぜひ話してあげてください。

表1:「平成22年度 中学校第1学年の生徒の適応状況調査(東京都)」を元に筆者作成

表2・表3出典:「小学生白書」「中学生白書」学研教育総合研究所(2025年3月13日公開)

https://www.gakken.jp/kyouikusouken/

vol.205 ブンブンどりむ 保護者向け情報誌「ぱぁとなぁ」2025年5月号掲載