HOME > 教育の現場から > Vol.206 生活必需品となったデジタルメディアとの付き合い方を考えましょう

Vol.206 生活必需品となったデジタルメディアとの付き合い方を考えましょう

「中学生に21時以降携帯電話を使用させないルール」をある自治体が主導して呼びかけた、という話題が大きく取り上げられたのがもう10年以上前のことです。スマートフォンの登場で、我々大人はもちろん子どもたちも時間の使い方が大きく変わってしまいましたが、小中高生が家庭で過ごす時間の使い方はこの10年で上手になっているのでしょうか。

子どもたちの勉強時間は増えた?減った?

小中高生が家庭で過ごす時間の使い方について、我々保護者がまず気にするのは学習時間でしょう。2015年と2024年の推移について、(表1)をご覧ください。

子どもたちは自分の時間を何に使っているの?

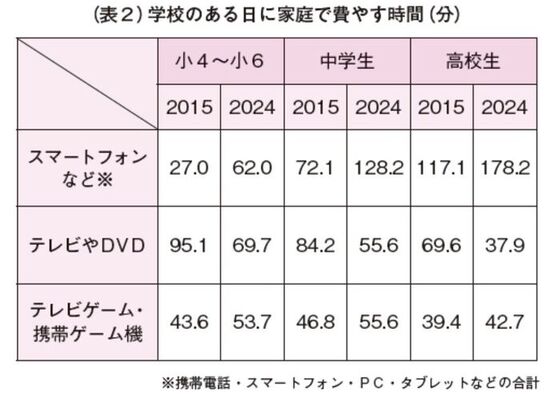

学習時間が減った分、彼らは何に時間を使っているのでしょうか。おそらく百人中百人が同じ答えを想像するとは思いますが、(表2)をご覧ください。

いわゆるデジタルメディアで動画を見たり会話をしたりする時間は、小学校高学年で平均1時間、中学生で平均2時間、高校生になると平均3時間という驚きの結果になりました。小学校高学年での使用時間はこの10年で倍増しており、まだスマートフォンを持っていなくても自宅のタブレットなどで動画を見ている姿が想像できます。また、家庭内でルールを定めるなどして上手な付き合い方を学んでおかないと、中学高校と進学するにあたって使用時間は増えるばかりで減ることはないだろうと予測できるのです。また、表では示していませんが「本を読む」時間は減少の一途をたどっており、この10年間で5分程度減少し平均で16分を下回ってしまいました。

中学生においては、テレビを見ている時間が減ったとはいえデジタルメディアに触れている時間とテレビなどを見る時間をあわせて3時間を超えています(2015年に比べておよそ30分増加)から、学習時間の減少分がこちらに流れていることが想像できます。また、今回の調査では明らかになっていませんが、おそらく就寝時刻が全体的に10年前より遅くなっているだろうと思われます。こうしたデータを見たうえで、みなさまは10年前に物議をかもした「中学生に21時以降携帯電話を使用させないルール」の提案をどのようにお考えになりますか。

こうしたデジタルメディアに幼少期からなじんでいると、それが不可欠なものになっていればいるほど「ある日突然距離を置く」ことは難しくなります。中学高校と学年が進むにつれてその難易度が上がっていくことは明らかですので、小学生のうちに保護者が方針を決めておくことが必要だと思います。

保護者の情報入手方法にも明らかな変化が

デジタルメディアの普及は、子育てや教育・受験に関する情報入手方法にもこの10年で大きな変化をもたらしました。(表3)をご覧ください。小中学生の保護者の情報源として、2015年には「子どもの友だちの親(パパ友・ママ友)」が強かったものの、2024年には「インターネットの情報サイト」と「配偶者」が大きく伸びており、子育てや教育・受験に関する情報を夫婦が個々に収集し情報交換を行っている様子が想像できます。また、「SNSやブログ」といった個人発信のツールを利用している割合は低学年になればなるほど増加し、2024年の小1~小3に限ればおよそ半数(46.0%)が利用しているとのことです。夫婦ともに忙しいなか、自分の欲する情報に簡単に確実にアクセスできる点で、その有用性は年々認知度が高まっていると私も実感しています。例えば、首都圏の中学受験事情に関する保護者の情報発信・交換は、この数年でもSNSにおいて見かける頻度がものすごく増えました。一方、「テレビ」の割合はこの10年で大きく減少し、いわゆるテレビ離れが子どもでも大人でも生じていることや、「書籍・雑誌・新聞」とあわせて従来のメディアが急速に影響力を失っていることがハッキリと見て取れます。

デジタルメディアは大人でもこれだけ頼りにする便利な道具ですから、今の時代に「子どもにまったく使わせない」という選択は現実的ではありません。我々保護者が注意すべきは「この道具との上手な付き合い方」をどうやって教えていくかという1点になります。もしもみなさまが中学生高校生だった時代にスマホがあったら、しっかりと自己管理をしながら勉強できていたでしょうか。私ならば無理です。

現在高校生が、学校から帰宅後平均して3時間ほどデジタルメディアに時間を費やしています。将来みなさまのお子さまを無条件で温かく見守ることができますか。

私は、子どもたちが「自分自身が使える時間には限りがある」という感覚を身につけ、自ら時間の浪費を避けられるようになるまでは、保護者を含む大人が何らかの規制をかけなければならないという考えです。ただし、「とにかく禁止!」と頭ごなしに使用を制限するのではなく「自己管理のためのルールを気にする習慣」を確立する機会と捉えますが。

出典:ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査2024」ダイジェスト版

vol.206 ブンブンどりむ 保護者向け情報誌「ぱぁとなぁ」2025年6月号掲載