HOME > 教育の現場から > Vol.208 出生数減少はピンチ? それともチャンス?

Vol.208 出生数減少はピンチ? それともチャンス?

先日「2024年(令和6年)の出生数が初の70万人割れ(68万6千人)」という話題が大きく報道されました。2009生まれ(現高1)が約107万人ですから、この15年で40万人弱減っています(36%減)。加速する減少ペースが改善される見込みはなく、10年20年先を見据えたときに現有の社会システムをそのまま維持できるとは到底思えません。これから社会に出ていくお子さまはもちろん、我々保護者世代も、世の中の変化を他人事とせずしっかりと向き合うときがやってきました。

日本の社会システムはあと何年もつ?

日本の出生数は1973年生まれの209万人をピークに減り始め、今年50歳になる世代(1975年生まれ)は190万人、40歳になる世代(1985年生まれ)は143万人います。また、今春大学を卒業した人たち(2002年生まれ)は115万人ですから、2024年生まれの人が70万人を下回るというのは、40歳前後の人たちの半分、20代前半の人からみても3分の2まで減ってしまったことを意味します。また、出生数減少のペースを10万人ごとに見ると(表1参照)、実はコロナ禍の前から減少ペースが加速していたことがわかるのです。

一方で、国立社会保障・人口問題研究所では平成29年(2017年)における2040年の推定出生数を74万人としており、当時の分析よりも実際は15年も早いペースで出生数減少が進んでいるのです。この影響は、表2の若年人口の動向を見るほうがわかりやすいと思われます。子どもたちに直接影響があるものだけでも、例えば高校や大学の定員削減、公立小学校中学校の統廃合や教員削減といった問題、街に出れば飲食店をはじめとする企業の高校生大学生アルバイト確保の問題など、様々なものが浮かびます。さらに10年先20年先を見れば「労働力不足」「高齢化対策」を中心とした数えきれないほどの課題が隠れているはずです。

少子高齢化に対する大人からのメッセージはすでに発信されている

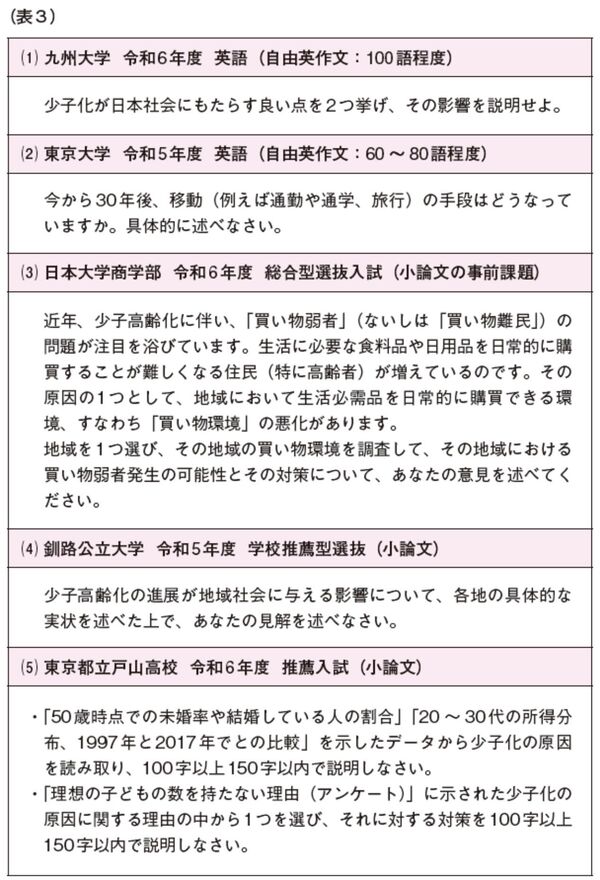

このような「他人事にはできない将来の課題」について、中学生高校生であってもその解決策の検討を他人任せ・大人任せにすることはできません。表3をご覧ください。

⑴と⑵は英語の自由英作文としての出題です。出題者の意図が「何を考え、自分なりに整理し、まとめるかのチェック」であって、英文で書かせることは手段でしかありません。⑴の「少子化が逆にチャンスとなる点」は、発想が自由な小学生のほうが面白いアイデアを出せそうですね。また、英語で表現するという縛りをはずせば、小学生のお子さまでも夏休みの自由研究として「大学入試に挑戦してみた!」と原稿用紙1枚ぐらいで書いてみると、お子さまが日々取り組んでいる作文との関連も生まれます。

⑶~⑸は小論文としての出題です。⑶は事前課題なので、自分で調べてデータを取って試験本番ではそのデータを提示しながら論を進めます。⑸は高校入試で、まだまだ結婚や子育てのイメージがわかない中学生にその対策を説明させる出題は、むしろ世の中の動向に関心を持っているかどうか、分析力や観察力も含めた視野の広さを確かめようとしているように思えます。

こうした「自分の未来に影響を及ぼす」問いに対して、大学受験生のみならず中学生でも小学生でも「何も浮かばない、全然わからない」と考えたり調べたりすることなく諦めてしまうようでは、いくら熱心に日々勉強していたとしても意味がありません。

出生数減少や高齢化、あるいはコロナ禍を例にとればわかりやすいのですが、現在世の中が抱える様々な問題は昭和時代に比べて格段に複雑な背景を持ち、解決のための課題や条件も簡単ではなく試行錯誤しながら見つける粘り強さも必要となっています。現在の小中高生が働き盛りを迎える20年後30年後には、現在よりもさらに複雑で未知の課題に直面することでしょう。だからこそ「20年後?誰かがなんとかしてくれるでしょ」では済まされないことは知っておきたいところです。中高生は毎日の忙しさから視野が狭くなってしまいがちですが、「20年後に自分自身がどのような生活や仕事を求めるのか」をできる限り具体的にイメージする機会を持つこと、それに近づく努力や課題を解決するための情報収集は始めておきたいところです。

したがって我々保護者も、日々の忙しさを言い訳にせず世の中の変化に関心を持ち、未来を想像し、その中身をお子さまと一緒に考える機会を用意しましょう。10年後20年後その先の世の中を動かしていく主役となる現在の小中高生と毎日向き合っているのは我々なのです。

参考資料:『 教育動向年表(2025年版)』ベネッセ教育総合研究所、

『Demographic changes』ESCAP https://www.population-trends-asiapacific.org/data/JPN?utm_source=chatgpt.com

vol.208 ブンブンどりむ 保護者向け情報誌「ぱぁとなぁ」2025年8月号掲載